道具の使い方

2020.04.15 Wednesday

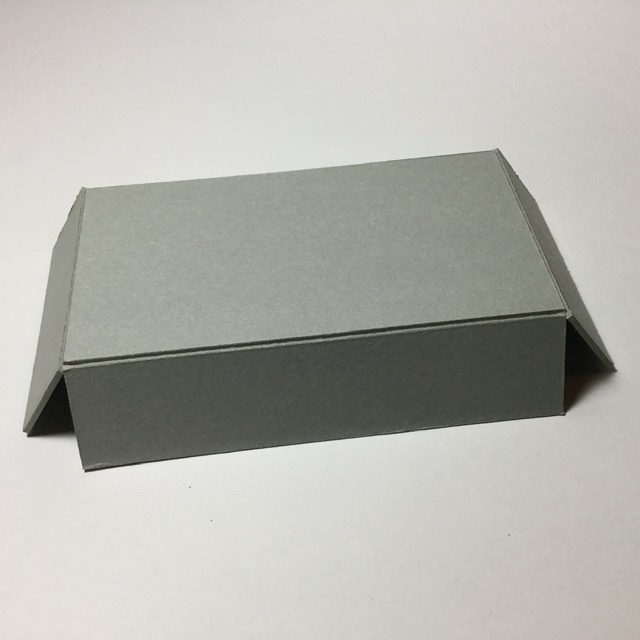

立ち上がり式の箱 その3

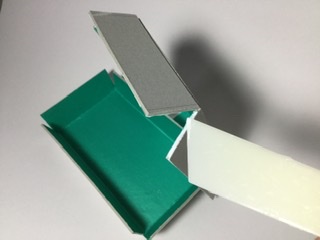

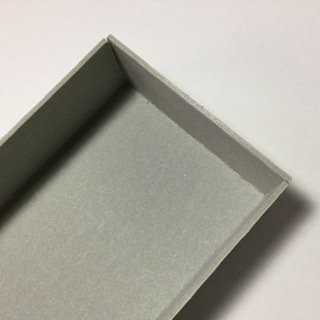

製図してカットしたプリント紙を貼って箱を立ち上げていきます。

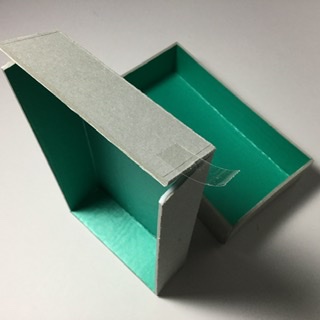

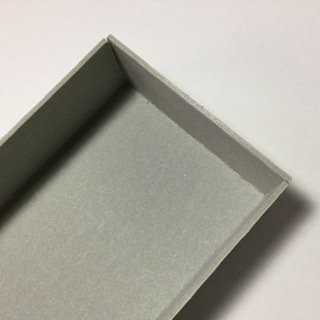

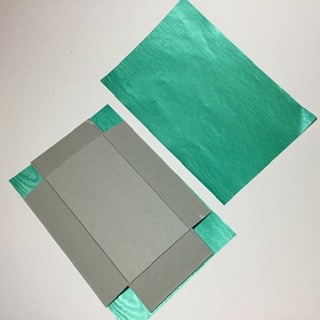

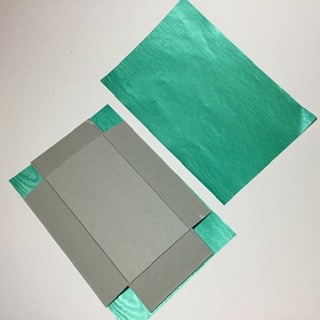

まずは箱の身と蓋の内側からプリント紙を貼ります。前回厚紙と全く同サイズのプリント紙(無地のエメラルドカラー)を二枚準備しました。この二枚をそれぞれ切り込みが入った厚紙の内側に貼っていきます。

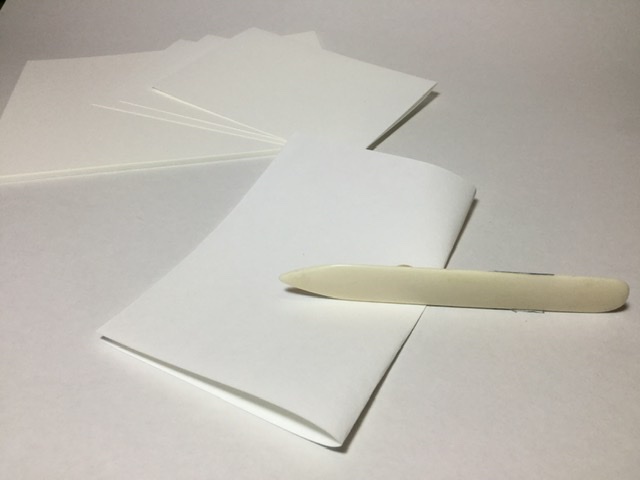

貼るときのポイントは、厚紙の切り込みを入れた部分を少し折った形で

モデラーを使いながら内側に貼っていくと、底の折れ線部分にシワがよりません。このテクニックはちょっと難しいので、初心者の方でしたら平らにしたままペッタリプリント紙を貼ってよく乾くまで待つという方法が良いかと思います。

のりつけした後ははみ出ている余分な部分をハサミでカット。コーナー部分をまずカットしてから、のりつけした際に紙が少し伸びて厚紙よりはみ出ている部分をハサミで切っていきます。

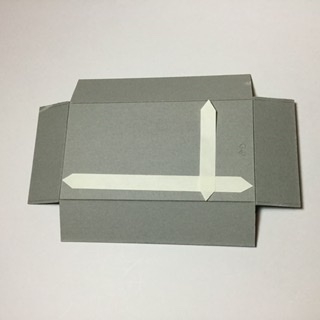

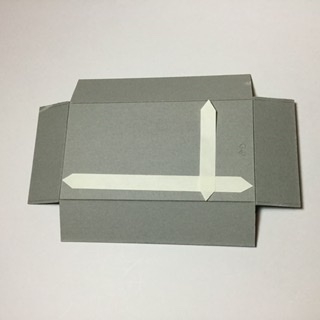

次に箱を立体に立ち上げます。そのために、まずコーナー部分の2mm幅重なる部分に、

布紙用ボンドを

のリベラを使用して薄くつけます。布紙用ボンドは強力なのでしっかり接着できますが、お手持ちのボンドの原液を使用しても、少々接着に時間がかかりますが問題ありません。

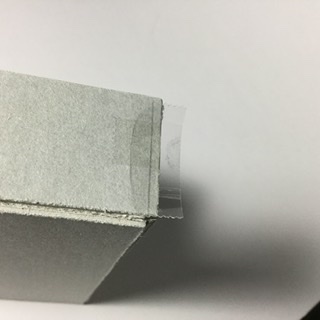

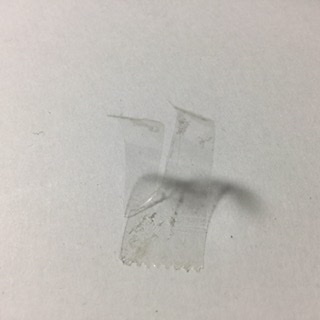

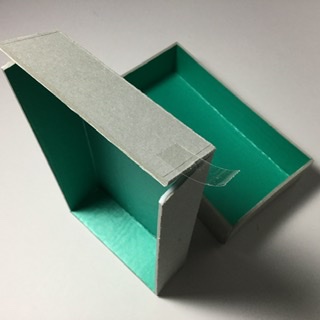

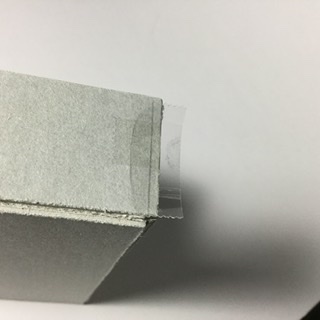

身、蓋共にコーナーにボンドを付けた後、補強のためにセロテープをそれぞれ横向きにして貼っていきます。

万国共通ですが、プロ仕上げの箱はみなこのセロテープが補強用としてベースに貼ってあります。(写真下左)

身、蓋共に四隅をセロテープでコーナーが開かないように補強します。

ポイントは下の写真のように

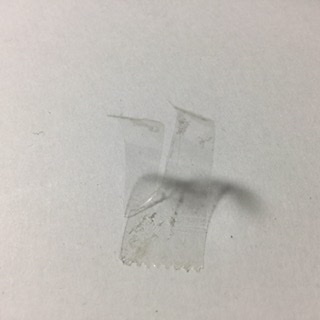

絶対にセロテープを縦長にしてコーナーを貼らないこと。

ここがプロと趣味ベースの仕上げ方との大きな違いです。

何故かというと、どのようなテープでも、そのテープの目は長さの方に向かって目の繊維の流れがある為、ちぎってみるときれいにするりと破れてしまいます。つまり巻かれている長さに沿って貼ると、簡単に破れてしまい補強にならなくなってしまうということです。

お手持ちのガムテープなどでも試してみるとよくわかるかもしれません。

さて、今日はここまで。明日は表側のプリントペーパーを貼っていきます。

同じサイズの厚紙二枚で作る箱の作り方は、カルタフィオッコのオリジナルレシピです。

ご自分の講習利用やショップなどでの販売などに内容をコピーして利用される事は許可しておりません。

必ず当サイトにご連絡してください。

2020.04.14 Tuesday

同じサイズにカットした2mm厚紙を使用した箱作り 二回目

ショップ内のカット済み厚紙をチェックしたところ、

A5サイズ対応と

B5サイズ対応のカット済み厚紙がありましたので、ショップ内 厚紙カテゴリー に商品アップ致しました。

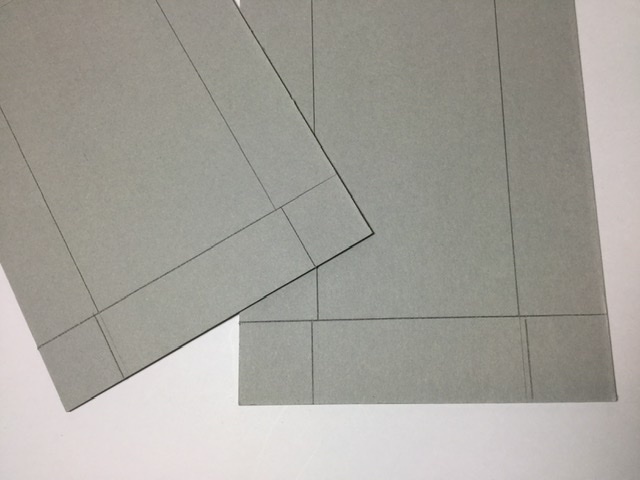

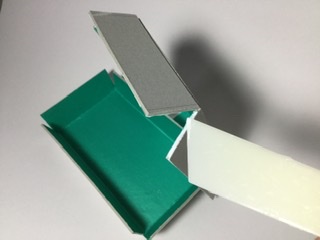

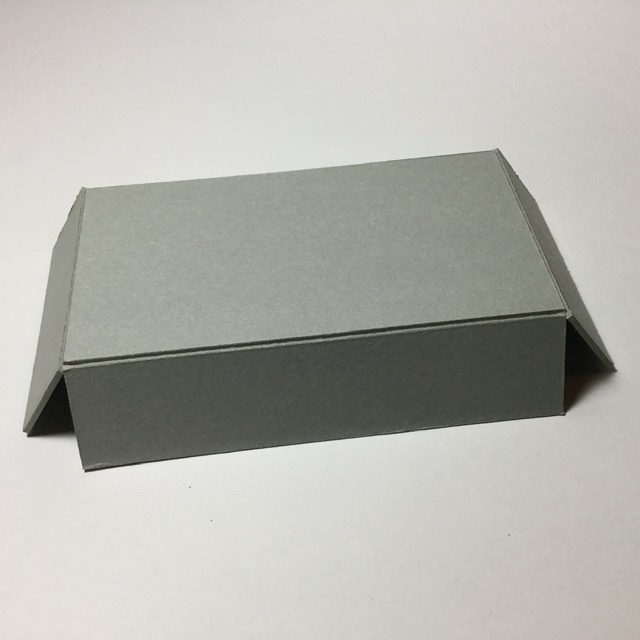

昨日の続きで、厚紙を製図してカット、カッターで折れ筋を入れた箱を試しに立ち上げてみます。

.

すると、コーナー部分の2mm幅ずらして製図した分が、しっかりコーナーで収まっています。

これがないと、角の部分が凹んでしまって、作る時にコーナーがぼこぼこしてしまい接着しにくいですね。

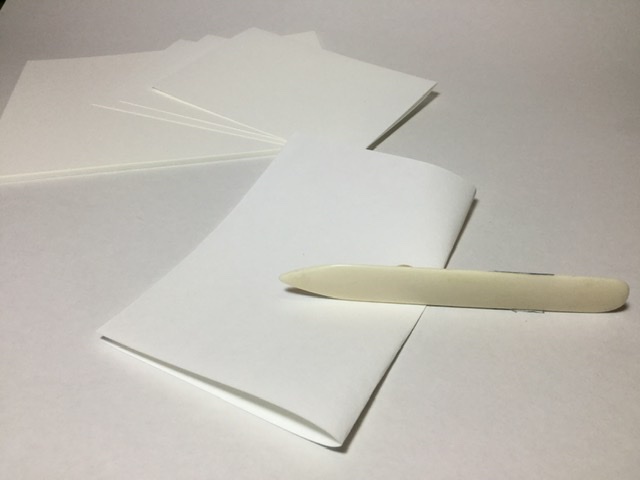

今日は内側に貼るプリント紙と外側に貼るプリント紙を製図します。

製図の際にはカットして折れ筋を入れた厚紙をもとに作っていきますので、箱は立ち上げずに平面のままにしておいてください。

まずは内側に貼るプリント紙を蓋と身用に二枚カットします。サイズは厚紙の大きさのままで、蓋も身も同じ大きさの厚紙ですから同じものを二枚カットします。

厚紙をトレースしてカットすれば簡単です。

.

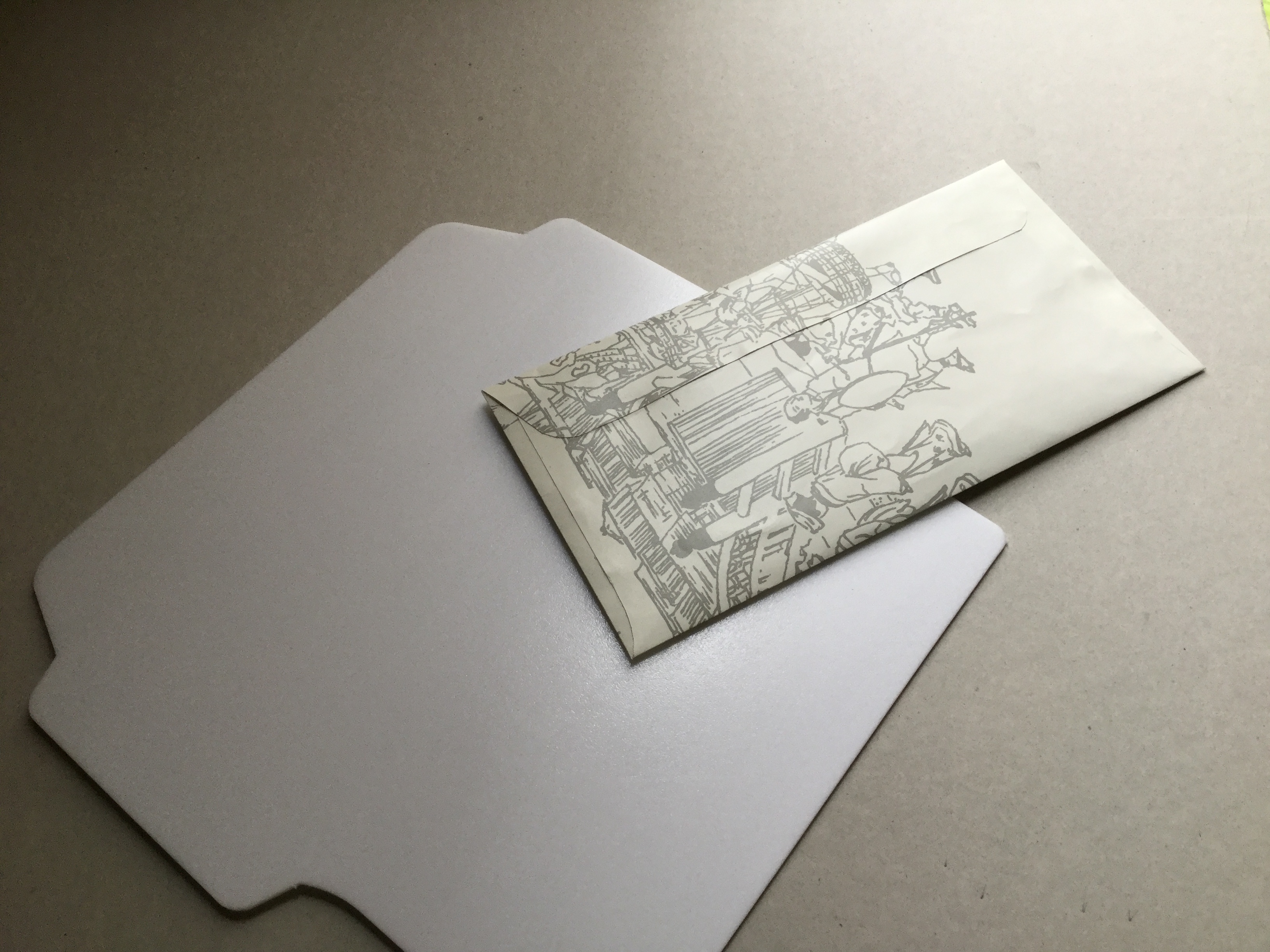

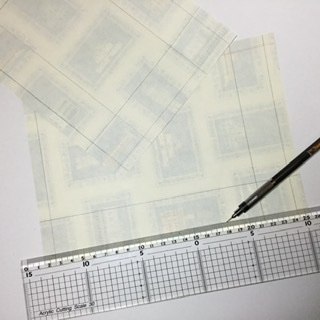

そして、外側に貼るプリントペーパー、今回はイルパピロのイタリー観光のモニュメント柄を使ってみます。

このサイズはトレースして、というわけにはいかず、計算していただきます。

.

上の左の画像、矢印部分のサイズを蓋、身それぞれ測ります。

測定位置はそれぞれ切り込み内側の幅です。

プリントペーパーのタテ・ヨコのサイズを出すために、次の数値の《 》の中に測定したサイズを入れていきます。

昨日箱の高さを身は3.3cm蓋を3cmとしました。プリントペーパーののりしろを含めた製図のための数値が以下となります。

身用 タテサイズ 1cm・3.3cm・《 》+4mm・3.3cm・1cm

ヨコサイズ 1cm・3.3cm・《 》+4mm・3.3cm・1cm

タテ・ヨコサイズをそれぞれ足して計算し長さを出します。プリント紙に上記のたてよこサイズを製図をしてカットします。

蓋用 タテサイズ 1cm・3cm・《 》+4mm・3cm・1cm

ヨコサイズ 1cm・3cm・《 》+4mm・3cm・1cm

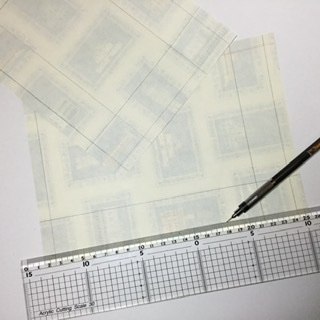

製図をするのが苦手な初心者の方には、上記右の写真にある、方眼付きの定規が便利です。写真では1cmの幅のラインを引く際、プリント紙の端に定規の1㎝の幅の方眼ガイドラインを合わせてラインを引いているところです。次のサイズ3cmを引く際には、1㎝のラインを引いた上に、3㎝の位置の方眼ラインを合わせて線を引くとずれずにまっすぐ製図ができます。

明日はプリント紙の貼り付け、そして立ち上げて箱にしていきます。

2020.04.13 Monday

早速今日はおうちで簡単に出来る蓋付き整理箱を作っていただけるよう画像で説明していきたいと思います。上手く作れるよう、適切な道具を使うことも大事なポイントです。

簡単に出来るよう、2mm厚紙の同じサイズの厚紙を二枚用意します。

箱の深さは3.3cmにして作ります。

深さは変えられませんが、どのような大きさでも作ることができます。

お好みの同じサイズでいくつか作れば、しっかり整理整頓が楽しめます。

一回目の作業はまず簡単な製図から始めましょう。

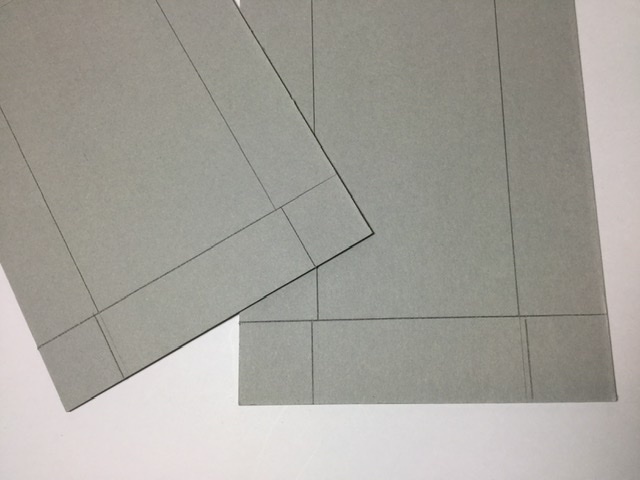

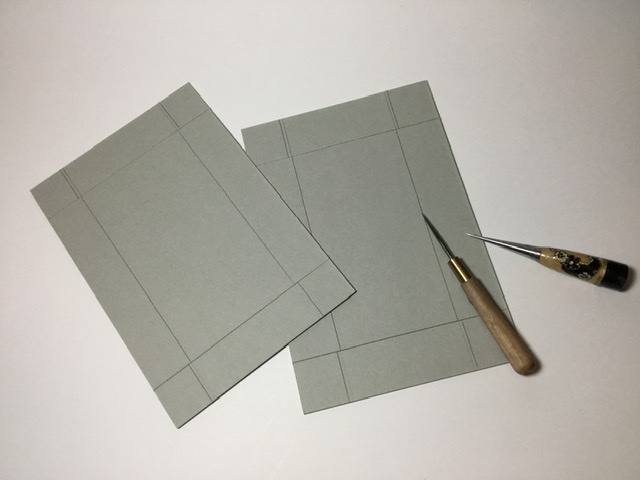

2mm厚の同じサイズの厚紙二枚にそれぞれ製図の線引きをします。

箱の身になる方の厚紙は3.3cmの幅で外側からラインを引きます。

蓋になる方の厚紙は外側から3cmの幅でラインを引きます。

端まで直線を引いていきますが、下の画像では交叉した部分に、厚紙の厚さ2mm分をライン外側に2mmの幅で引きます。

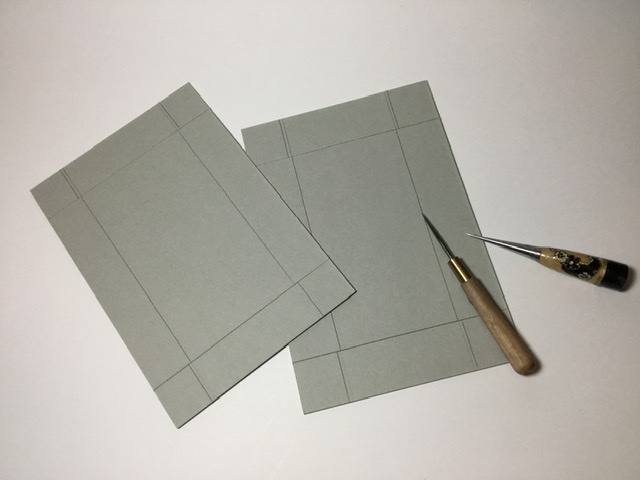

次に厚紙をカットしやすいように、先の尖った目打ちや千枚通しを使って、製図したラインの上を線を引くように少し力を入れて筋をつけていきます。箱として立ち上げるコーナーの部分は、2mm外側のラインに筋を入れていきます。

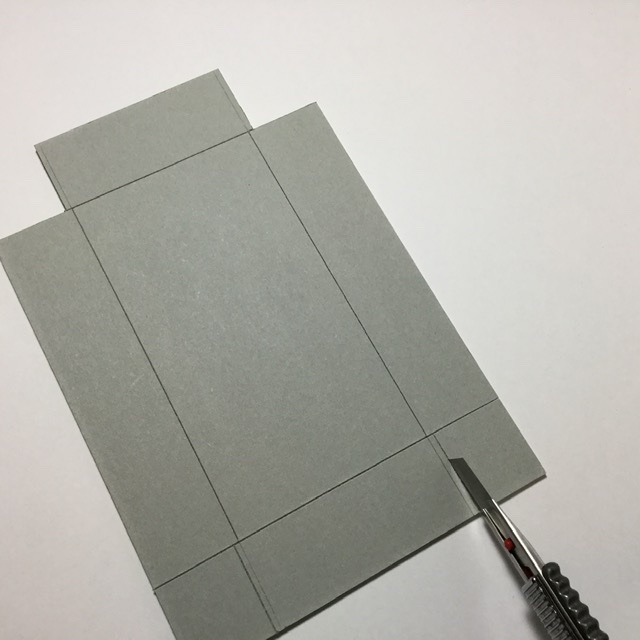

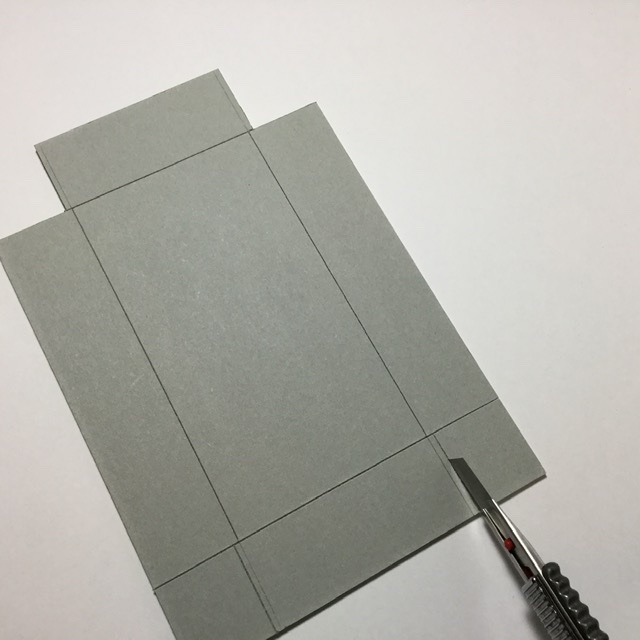

しっかり筋が入っていればカッターでカットする際、定規をあてなくとも、スルスルとカットができます。コーナーは2mm幅を残して切り落とします。

コーナー四隅を切り落とした後、厚紙が容易に折れ曲がるまで切り込みを入れて立ち上げて箱にする準備をします。切り込みが浅いとすんなりと厚紙が折れないので、力を入れずに何度かに分けてカッターで切り込みを入れていきます。

この時使用するカッターはショップで扱っているNTカッターPROをお勧めします。カッターの刃が薄いため、厚紙にすんなり刃が通り、厚紙カットには最適なプロ仕様のカッターです。よく見かける大きめカッターは刃の厚みもあるため厚紙カットに慣れていない方には力が結構必要になります。

この続きはまた明日に。

2020.03.28 Saturday

コロナ騒ぎででかけることができなくなり、この機会に道具の使い方を再開致します。

まずは先日アップした

円の箱作りに重宝する道具。

ボーン製ヘラに関して

製本する際によく使う道具なのですが、日本ではプラスチック製のものが多いようです。当店では滑らかな仕上がりの自然素材のボーンを使用したイタリー製を提供しています。

ショップの販売ポリシーは、高品質重視なので、基本的に職人などプロが使用する道具をセレクトして販売しています。手芸用品レベルの商品はないため、最近特に職人さんが高齢化でいなくなり、すでに生産を中止しているものもあります。

さて、このヘラの使い方はカルトナージュでは円や楕円のカーブのある箱を作成する際に便利な道具です。

先日公開した円の箱の内側にプリント紙を貼る際には下の写真のように糊付けしたプリント紙を内側に貼りながら、底から立てたヘラの縁で押さえるようにして空気を抜きながら貼っていきます。先がとがっているので底の縁もしっかり糊付けできます。

次に使用に便利なのは、すでに公開しているご朱印帳作りのための和紙を半分に折る作業です。

日本の製本アトリエでは竹でできた、この折れ線用の長方形のヘラを使用します。しかしこのボーン製のヘラは厚みに丸みがあり、質感がソフトなため竹のヘラと同様の作業ができます。

プラスチックですと、厚み部分があまりなく、ソフト感に欠けるため和紙の表面に傷を作ってしまいます。ボーン製は手作りのヘラのため、その差は歴然としています。

半分に折る時のコツは、先ず折る位置中央にヘラを立ててから、上または下に向かってヘラを折れ線部分にあてたまま、滑らすように折れ線をつけていきます。指や手のひらで行うより、きれいな折れ筋が出来上がります。

是非一度お試しください。

次回は丸ゴムの先端に装着する、

フェルマエラスティコの使い方です。

2020.01.04 Saturday

封筒用テンプレートを使って若冲カレンダーの絵を封筒にしてみました。

身近な紙類も捨てるのではなく2次活用。素敵な封筒ができました。

一筆箋を半分に折ったサイズや千円札が入る

テンプレートの小さいサイズです。

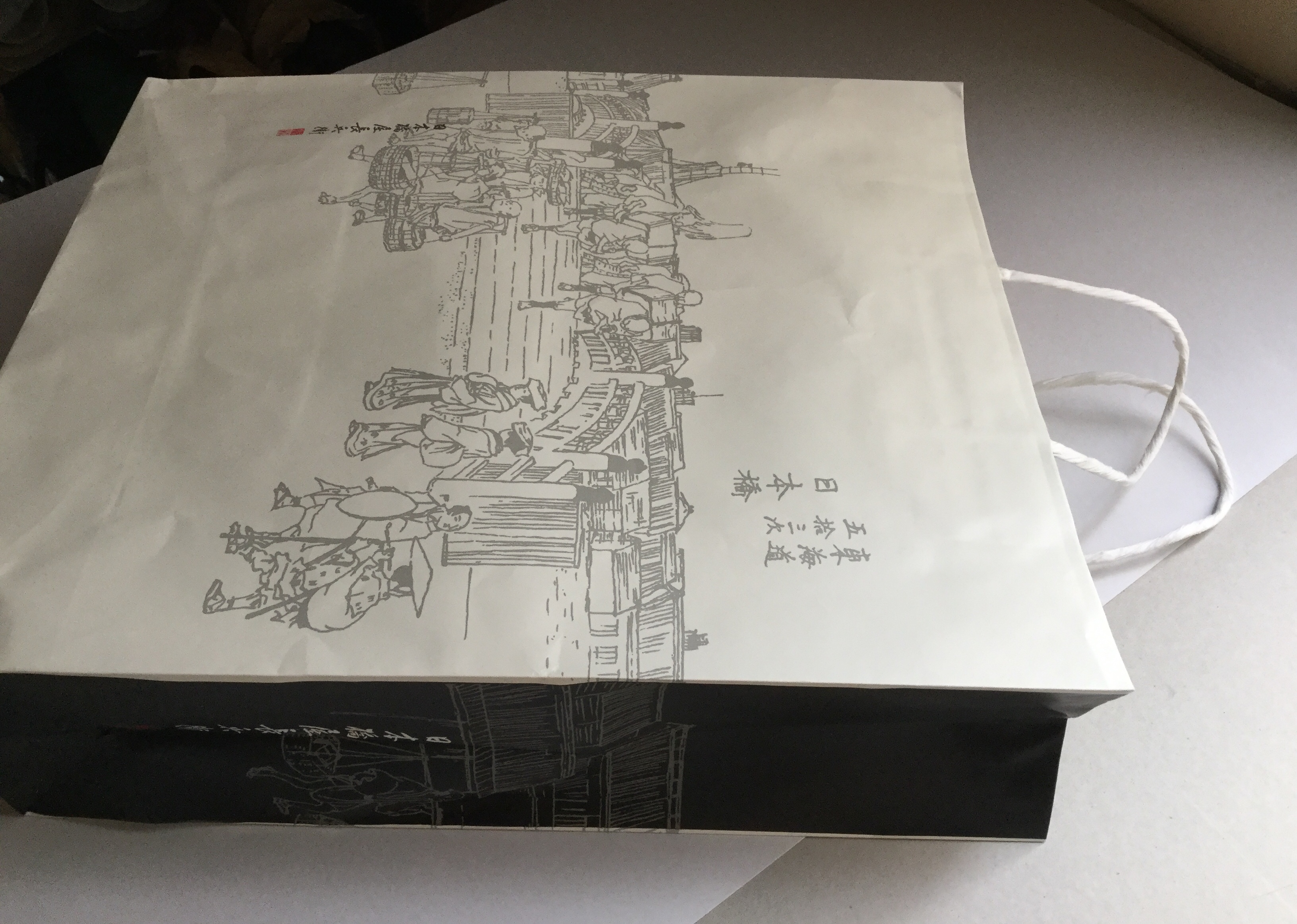

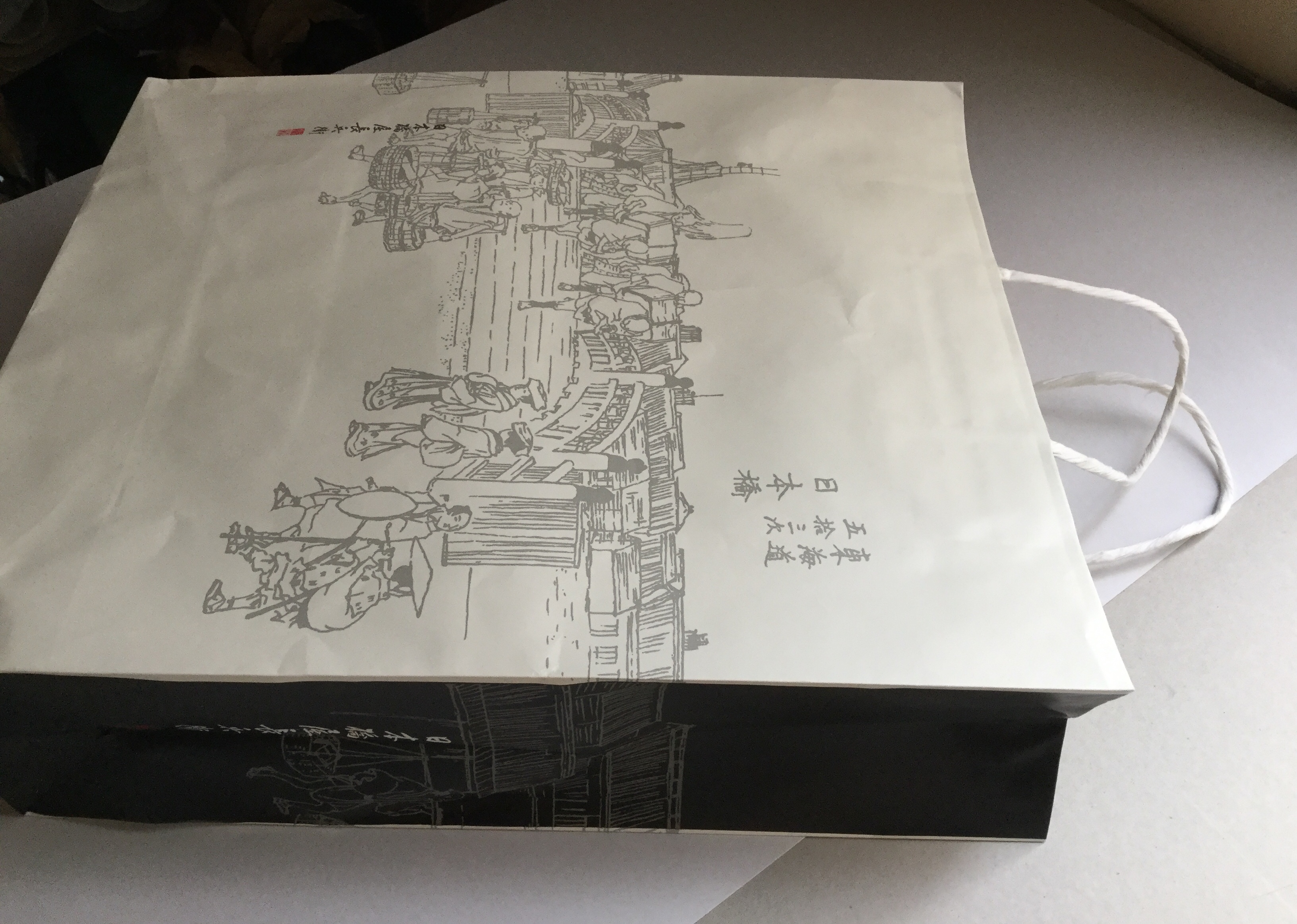

昨年暮れに友人が重厚感があり綺麗な色彩の小さな紙袋に入れて、お土産をくださいました。

店舗のシンプルすぎる紙袋と違い、豪華な紙袋にちょっとウキウキして、よく見ると内側にカレンダーの日付の印刷。

今の使い捨ての世の中に、昔の日本人の良き習慣、物を無駄にせずに再利用する事を実践している友人を思わずリスペクトしてしまいました。

2019.02.13 Wednesday

ネットショプ内で皆様がよくアクセスしてくださる商品の中に

封筒用テンプレートがあります。

大きいサイズは

定形内の封筒でA4サイズのコピー用紙の幅がぴったり収まる便利なサイズです。

最近はおしゃれなのですが薄くて頼りなさそうな封筒が多く、ちょっと丈夫でおしゃれな紙袋を利用して作ります。

このテンプレートを書き写し、ハサミかカッターでカットして角ごとに折れ線を付けてノリまた両面テープでつけて出来上がり。封筒は広げると結構大きな紙面を使うので不要な紙袋を使うのが一番です。

友人に写真を送るのに薄い封筒だと雨に濡れたら困ると、さっそく作ってみました。

利用したのは和菓子屋の紙袋。表面がすこしコーティングがかかっていて丈夫そう。

着物を洗いに出すとたとう紙もよくたまるので、この和紙も封筒に利用しています。

2018.05.07 Monday

刷毛とヘラとボンドのお話をします。

一般にボンドを紙に塗る時は

ハケを使います。

こちらで扱っている刷毛は馬毛です。刷毛部分の長さが長いよりは短い方のが使い勝手と紙に塗る際綺麗に仕上がります。

こちらのアサヒペンの刷毛をアトリエでは既に10年以上も使っています。はけ部分を止めている金属は真鍮で木の柄部分にしっかり釘付けされているのでなかなか壊れない様です。

そしてボンドはコニシのボンド、黄色いラベルのもので速乾はカルトナージュの時には使用しませんのでご注意下さい。

水で薄めますが、およそ20%ぐらいの水が目安です。カップにボンドを移し入れて表面に薄く水が浮くぐらい。刷毛に浸したボンドを持ち上げて下に落ちる際、なかなか落ちないようでは濃すぎるので水を足して様子を見るのも良いかと思います。

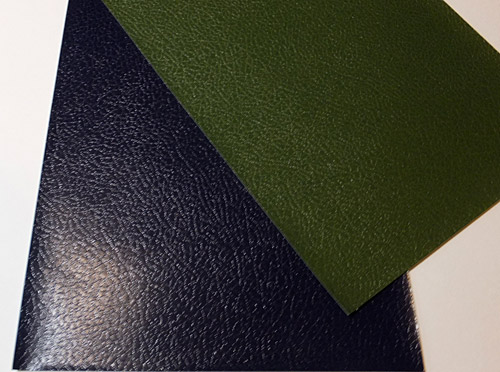

ヘラを使用するボンドは左手の

布紙用ボンドと

合皮用ボンド、こちらは職人さんが実際に使用している必需品のボンド。紙や布用にはピンクの布紙用、合皮、スキバル、革には合皮用を使用します。

こちらは薄めずにヘラでじかに薄く塗って仕上げの際にカルトナージュでは使用します。

刷毛を使うと刷毛が固まって使えなくなってしまうのでご注意を。

ボンドの扱いは何度も使用しているうちに覚えていきますので、焦らず気長にカルトナージュを続けていただくことが上達への道かと思います。

またヘラを使う布紙用ボンドや合皮用ボンドの扱いは実際に講習に参加して体験していただくのが一番かと思います。

今週の木曜日午後に渋谷西武で開催する革のカルトナージュでは合皮用ボンドを使用して本格的な革の仕上げを行います。布を使用して仕上げる作品にも応用できる方法です。

2018.04.19 Thursday

初心者向けのお道具のお話が本日も続きます。

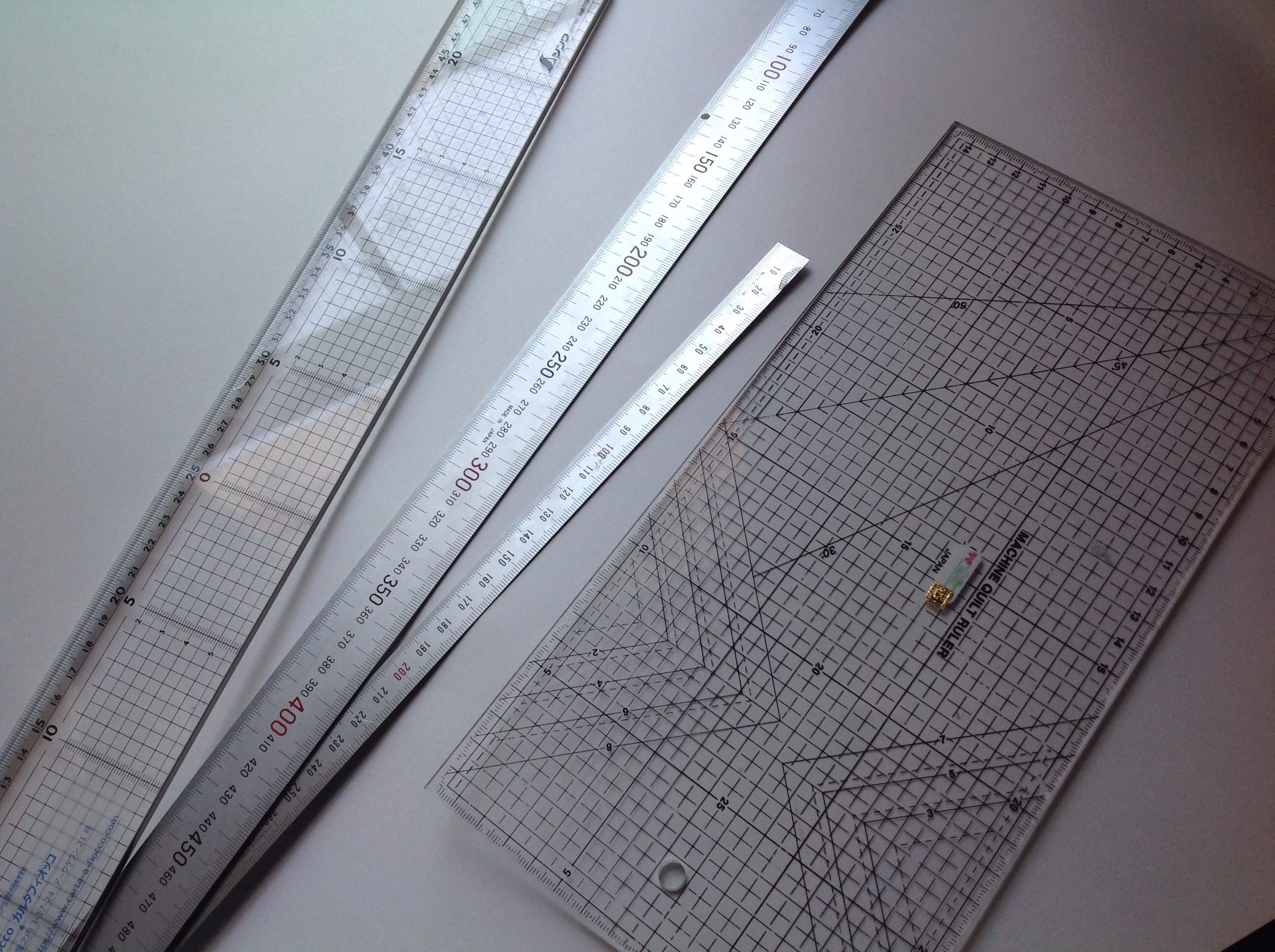

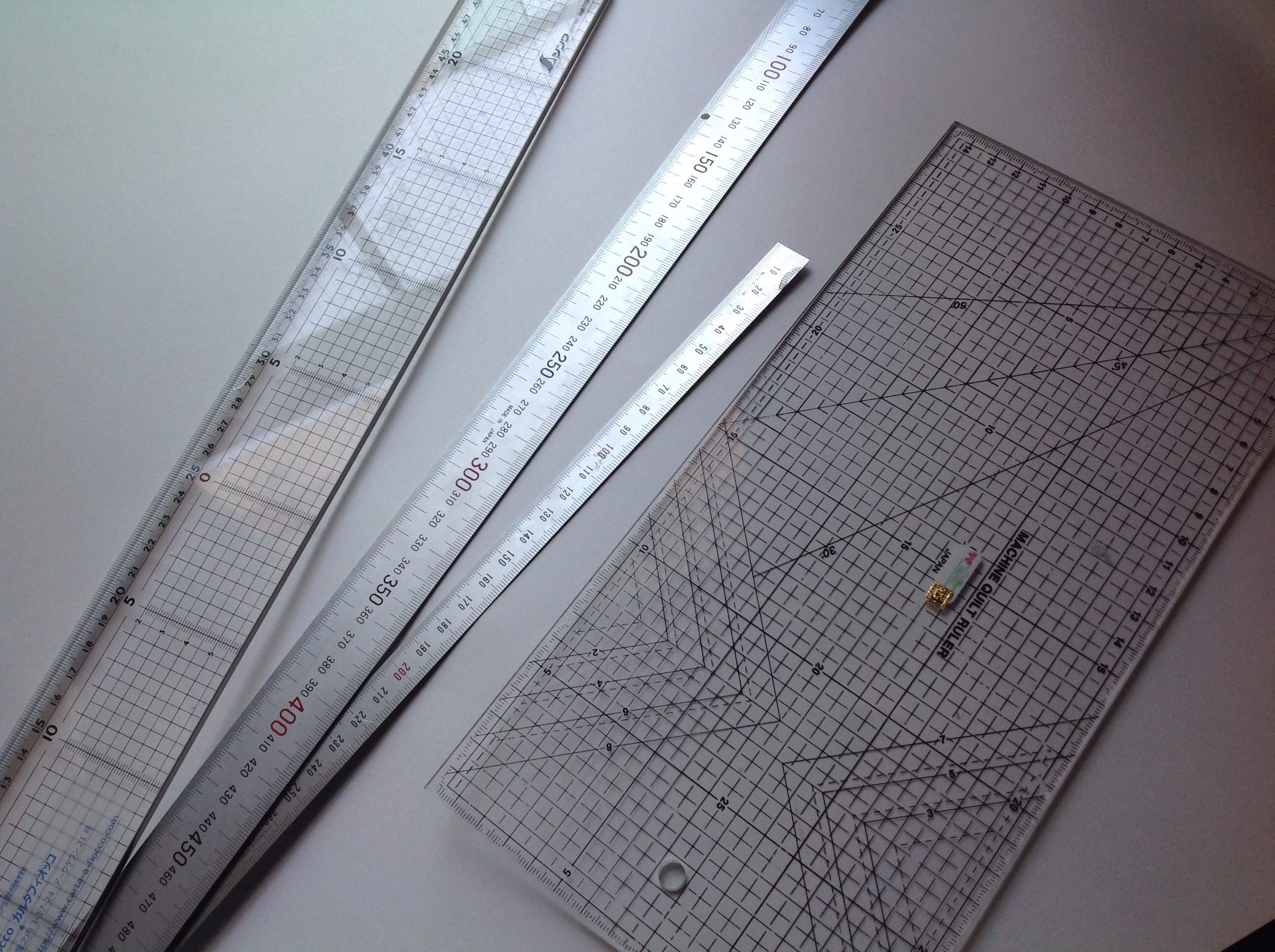

今回は定規に関してのお話です。

初心者用に一般には紙やクロスなどをカットする際動かないようにすべり止め付きのアルミ定規を使用されることが多いようです。この写真のなかにはアルミ定規は掲載されていません。

しかし少し慣れてくると、この滑り止めが邪魔になって来るので、最初からステンレスの金属定規を使われることをお勧めします。

このステンレス定規は便利なことに定規の短辺の幅が15mmとか20mm 30mmと色々あるので、製図の際に結構便利に幅を利用出来ます。

写真のアクリル定規は5mm方眼になっている為、直角のチェックやガイドラインを引く際に方眼の罫線を利用してライン引きができるので線が曲がることを防いでくれます。

製図の際にはアクリル方眼定規を使用し、カットする際にはステンレス定規を当ててカットするとうまく使い分けが出来ます。但しアクリル定規は湿度によって誤差が生じますので、時々ステンレス定規で長さのチェックをなさると正確な製図が出来ます。

よく皆様100均で定規をご購入されて来るのですが、新潟燕三条で製造されるシンワの定規はJISマークがついているので正確でお勧めです。100均の定規はひどい時は1mm近く誤差が出るのでこちらの指示サイズが狂って仕上がりにも影響がでることもあるのであまりお勧めできません。

今後カルトナージュを本格的にお始めになる方にはアクリル方眼定規とステンレス定規の二本をお持ちになると、基本の製図がすんなりとしあがり、手早く製図を終了することが出来ることと思います。

定規はほとんどどこでもご購入いただけますので、当店では現在ショップでのお取り扱いは中止いたしました。

アトリエにお越しになる生徒さんにはご要望に応じて、少量の在庫の物や取り寄せにて販売しております。

2018.04.18 Wednesday

最近新しくカルトナージュをおはじめになる方も随分見かけられますので、初心者の方になるべく無駄にお道具を買い揃えなくても良いよう、少しずつこちらのブログでご紹介したいと思います。

本日はカルトナージュで第一に必要なカッターのご紹介。用途に合わせて2種類ぐらいあれば良いのですが、新しく揃えるのであれば、下の写真の

NTカッターというメーカー品H-1P PROをお勧めします。

随分前ですが、一度製本をなさる方の本で紹介され、プロ仕様なだけに切れ味も良く、0,25mmという薄刃の為カルトナージュのベースになる厚紙がすんなりと切れます。

太くて厚めの刃のいかにも丈夫そうなカッターの方が良く切れそうに思えますが、刃が厚いと厚紙をカットする際力が要ります。

オルファーでもこの薄刃タイプのものがありますが、

替え刃の価格も高く、刃が硬くてしなやかさがありません。NTカッターの刃はとてもしなやかなので、曲線カットにもしっかり対応するので上級者の方にもご満足頂けます。

当店で扱うカッターはこのカッターのみで、お教室の生徒さんには使い心地を体験して頂いてからお勧めしています。

5月からは渋谷西武でのレッスン会場でもご購入いただけます。

本日はカッターのお話でした。次回は定規のことをお話予定です。

2015.03.11 Wednesday

作品作りに欠かせないボンドのお話です。

平常は木工用ボンドを水で薄めて布クロスやプリント紙を貼りますが、今回はショップで販売する

合皮用ボンド、という特殊な工業用ボンドの使い方について詳細を記します。

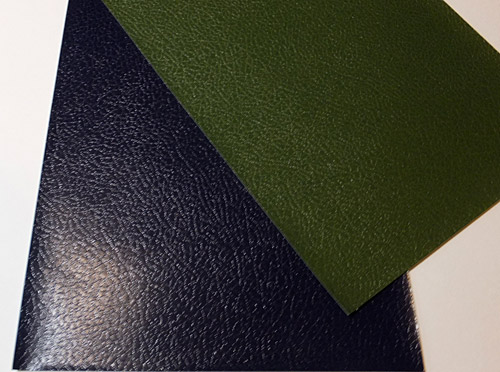

ネットでは上記のグリーンラベルの合皮用ボンドと

ピンクラベルの布厚紙用ボンドは販売されています。

いづれのボンドも、カルタフィオッコの講習では

仕上げ用に使います。

最近少量の100㏄サイズが登場したばかりです。

一般に販売されている木工用ボンドとは違い、プロの職人が使用するボンドで、入手は困難です。

特徴は、ショップでも販売している

レザークロス、または市販のスキバルテックスなど合成皮革系の商品の接着に使用します。

驚くべきは、つるつるした表面加工の合成皮革の表面どうしが、しっかりつくことです。ボンドではなかなかつかなくて困ってしまうのですが、このボンドがあれば解決。皆様びっくりされるほどです。

布使いの製品作りでも、表面を撥水加工してある面などしっかりつきます。

注意していただくことは、つけすぎは禁物。少し乾き加減で接着面をつけていただくとしっかりつきます。

バッグや革製品のプロの職人用なので慣れていない一般の方も使いながら使用加減を学んでください。普通のボンドとは違うことをまず認識してください。

※ 重要なことですが、刷毛は使用できません。刷毛が固まってしまうので必ずボンド用

へらをご購入ください。 布紙用ボンドも同じく刷毛は使用できません。

.

.

.

.

.

.